7_DISPLASIA DELLE ANCHE E DEI GOMITI di Dott. Ugo Riccò

Quanto

esposto di seguito è tratto dalla esposizione sul argomento, prese in

prestito, dalle Pagine Web del Sito curate del Dott.Veterinario Ugo

Riccò, quale Veterinario che segue l'aspetto sanitario del mio

Allevamento .

|

|

Ambulatorio Veterinario

"Dr. Ugo Riccò"

via Matteotti, 12

46031 Bagnolo San Vito (Mantova)

e-mail: info@ugoricco.com

telefono: +39 0376.415610

fax: +39 0376.251336

cell.: +39 335.324847 |

| www .ugoricco.com |

|

|

|

Dr. Ugo Riccò, Veterinario Referente per:

F.S.A (n° 591): Displasia dell’anca HD e Displasia del gomito ED

Ce.Le.Ma.Sche (n° 558): Displasia dell’anca HD, Displasia del gomito ED, Spondilartrosi SP e Sindrome di Wobbler WS

Per

combattere le malattie di origine genetica Allevatori e Veterinari

hanno costituito, da molti anni, a livello mondiale, dei comitati

scientifici per studiare le varie patologie di origine genetica o

ereditarie. In Italia (cosi come negli altri paesi che aderenti alla

F.C.I.) ci sono due società che si occupano di questi problemi, una più

specialistica, e datata, Ce.Le.Ma.Sche. (Centrale di Lettura delle

Malattie Scheletriche ereditarie del cane) che fa capo all’ A.I.V.P.A.

(Associazione Italiana Veterinari per Piccoli Animali), l’altra, più

recente, F.S.A. (Fondazione Salute Animale) che fa capo alla

S.C.I.V.A.C. (Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da

Compagnia) ha un taglio più generalistico, in quanto oltre allo studio

delle malattie scheletriche ha tra i suoi scopi lo studio delle altre

patologie di origine genetica.

Attività principale di entrambe

le strutture è quella di formare dei Veterinari Ufficiali, detti anche

Referenti, in grado di raccogliere le informazioni e dati delle varie

patologie, in modo uniforme ed in linea con gli standard internazionali,

elaborati dalle commissioni scientifiche internazionali, sotto la

supervisione dell’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e della

F.C.I. (Federazione Internazionale della Cinofilia).

Per fare

ciò vengono promossi dei corsi specialistici ai quali i veterinari

interessati partecipano, vengono esaminati, ed alla fine se vengono

riconosciuti idonei, vengono nominati “Veterinari Referenti” (per quella

determinata patologia) della società (FSA o Ce.Le.Ma.Sche).

I

“Veterinari Referenti” (o Ufficiali) hanno il compito di esaminare i

soggetti che richiedono l’esenzione per una determinata patologia, sia

essa Displasia dell’Anca, del Gomito, Spondilartrosi, o quant’altro,

raccogliere le informazioni secondo le metodologie e gli standard

internazionali, identificare gli animali soggetti all’esame, e spedire

le informazioni ottenute alla “centrale di lettura” che ha il compito di

emettere un Giudizio Ufficiale ed archiviare le informazioni, elaborare

i dati ed emettere le statistiche.Ogni Veterinario puo essere Referente

per una o entrambe le centrali di lettura.Ogni Veterinario Referente è

identificato, presso la centrale che lo ha accreditato, con un numero

che compare su ogni referto

L’intento

di questa trattazione è dare ai “non addetti ai lavori” alcuni concetti

elementari su che cosa è la displasia dell’anca, è ovvio che per la

complessità dell’argomento, questa trattazione può prestare il fianco a

critiche e puntualizzazioni da parte dei lettori più esperti, che se pur

bene accette, non sono si prestano agli scopi di questo lavoro.

La

displasia dell’anca è una anomalia di formazione e di sviluppo

dell’articolazione coxo-femorale che può essere riscontrata in tutte le

specie di animali domestici ma assume particolare risalto nel cane.

Consiste in una malformazione dell’articolazione coxo-femorale nella sua

componente acetabolare (displasia dell’anca di tipo acetabolare),

femorale (displasia dell’anca di tipo femorale ) o di entrambe le

componenti, ciò produce un’incongruenza tra le superfici articolari con

conseguente alterazione delle stesse; ciò porta inevitabilmente a

malattia degenerativa articolare o artrosi cronica. E’ la malattia

ortopedica di origine non traumatica più diffusa e conosciuta nei cani

di taglia media, grande e gigante (taglie canine in cui la malattia ha

maggior prevalenza e soprattutto si manifesta con maggior gravità). Essa

costituisce la malattia ereditaria del cane che da più anni è stata

oggetto di studi e di programmi di controllo; è stata studiata e

diagnosticata in oltre 150 razze canine.

Le Cause

Questa

è una patologia multifattoriale, ossia numerosi fattori, quali quelli

genetici, ambientali e nutrizionali, entrano in gioco nel suo sviluppo e

nel determinarne la gravità .La displasia dell’anca è considerata una

malattia ereditaria, pur non essendo congenita, con modalità di

trasmissione determinate da numerosi geni,cosa che ne rende difficile

l’identificazione dei soggetti portatori. Ciò significa che la malattia

può essere trasmessa, con modalità ancora non chiarite, da un genitore

ad un discendente, ma non è comunque presente quando il cane nasce

perché la stessa articolazione si conforma durante il periodo della

crescita.Le alterazioni anatomiche poligenetiche si osservano sul

processo di formazione dell’acetabolo, oppure sullo sviluppo dei mezzi

di contenimento, attivi (muscoli del bacino), e passivi (legamento

rotondo e capsula articolare) dell’articolazione coxo-femorale.

Indipendentemente dai fattori ereditari, anche caratteristiche

morfologiche di razza e condizioni endocrine individuali possono

rivestire un ruolo complementare nella genesi della malattia. Tra le

condizioni ambientali, il movimento troppo intenso di cuccioli in rapido

accrescimento, eccessivamente pesanti, tenuti liberi in ambiente

accidentato, può favorire l’aggravamento della condizione patologica.

Anche il sesso dell’animale può condizionare la comparsa della

displasia; nel cane le femmine sono colpite in rapporto 3:1 rispetto ai

maschi, questo è dovuto alla presenza di estrogeni, in quanto la

relaxina determina un rilassamento della capsule articolare. Nei cani

displasici, la cavità acetabolare risulta troppo ampia, poco profonda e

con margini insufficientemente rilevati. Ne risulta una instabilità

della testa del femore nel corso del movimento che, con il progredire

dello sviluppo dell’animale determinano manifestazioni consequenziali di

tipo artrosico. Nei cani con displasia dell’anca, le modalità con cui

si presentano i segni clinici e la loro gravità variano notevolmente da

un soggetto all’altro. Il cane appare comunemente riluttante a muoversi,

perché cerca di proteggere l’articolazione dolente. Si riscontra anche

una modificazione del modo di correre, in quanto l’animale cerca di

proteggere l’articolazione dolente assumendo una nuova andatura, che

richieda minor movimento a livello dell’anca. L’animale può manifestare

un quadro clinico caratterizzato da difficoltà ad alzarsi, a procedere

ad andatura normale e a sdraiarsi, e mostrare dolore in seguito a

manualità sugli arti posteriori.

Il controllo della malattia

Non

essendo ancora state identificate le mappe genetiche del cane e quindi

non essendo ancora stati identificati i geni responsabili della malattia

per poter individuare i soggetti portatori, il controllo di queste

razze può essere effettuato oggi solo attraverso lo screening del

fenotipo (ossia come sono fatte le articolazioni) dei riproduttori e di

quanti più parenti possibili. Il controllo del fenotipo, infatti,

avviene attraverso lo studio radiografico delle articolazioni delle

anche e lo studio viene eseguito all’età minima di un anno, per essere

certi che le anche abbiano completato il loro sviluppo. L’età minima

richiesta è di 12 mesi per tutte le razze, eccetto però quelle giganti

(alani, molossi , s. bernardo , terranova , mastino napoletano) per le

quali è di 18 mesi; altra eccezione riguarda razze come Leonberger,

Rottweiler, Briard, Grande bovaro svizzero e Bovaro del Bernese per le

quali l’età è di 15 mesi. Per i soggetti che vengono radiografati ad

un’età superiore si deve tener conto delle modificazioni artosiche

secondarie. L’esame radiografico viene effettuato sul cane anestetizzato

o profondamente sedato e mantenuto in decubito dorsale.

Modalità di controllo della displasia nel mondo

In

tutti i paesi dove la displasia si è sviluppata sono diventati

operativi dei programmi di controllo che, presuppongono dei protocolli

ufficiali tali da rendere accreditate, a livello nazionale ed

internazionale, le certificazioni conseguite. Per la diversità temporale

ed ambientale in cui si sono sviluppate tutte queste esperienze nei

vari paesi del mondo, sono stati utilizzati diversi sistemi per il

controllo e la classificazione della displasia dell’anca ed ancora oggi

sono difficili i confronti tra le certificazioni emesse dai vari paesi e

dalle varie organizzazioni.La Commissione Scientifica della FCI ha

cercato di razionalizzare la classificazione della displasia dell’anca

proponendo una classificazione in cinque gradi (A,B,C,D,E) che è stata

adottata da molte nazioni e che permette comunque un confronto con

quelle utilizzate in altri paesi che hanno mantenuto le loro precedenti

classificazioni. La classificazione della FCI, ulteriormente suddivisa

in sottoclassi (A1, A2; B1, B2; C1, C2; D1, D2; E1, E2) permette un

immediato confronto ed una facile comparazione con le diverse

classificazioni di Stati Uniti d’America, Regno Unito, Finlandia,

Olanda, Svezia e Norvegia.

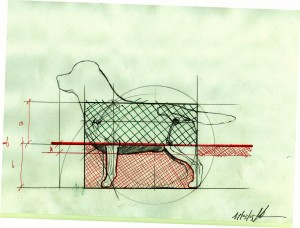

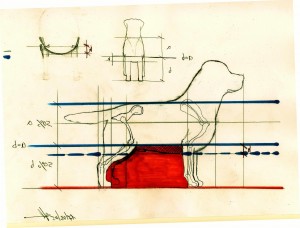

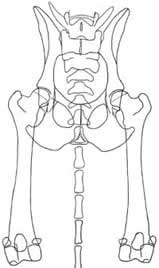

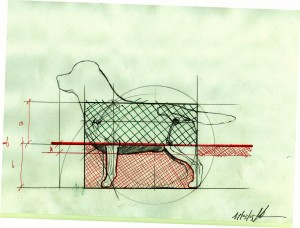

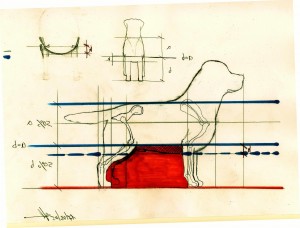

Posizionamento coretto del bacino per l'esecuzione della esenzione ufficiale

Protocollo e classificazione FCI

Le

norme per l’esecuzione e l’interpretazione delle radiografie sono state

formalizzate come riportato di seguito:A) l’età minima per la lettura

dei radiogrammi è di un anno e, per le razze giganti, di un anno e

mezzo.B) i cani devono essere identificati attraverso sistemi di

riconoscimento quali tatuaggi o microchip. La stessa identificazione

deve comparire sul pedigree e sul radiogramma.C) Sul radiogramma deve

comparire il numero di identificazione del soggetto esaminato, la data

in cui è stato effettuato ed il simbolo D ed S che identifichi sulla

radiografia l’anca destra o l’anca sinistra del cane. D) Il proprietario

deve sottoscrivere l’autenticità dell’identità del cane radiografato.

Il proprietario deve inoltre autorizzare il veterinario affinché possa

trattenere la radiografia. Il veterinario deve confermare di aver

verificato l’identità del cane, dichiarare se abbia sottoposto l’animale

a sedazione o ad anestesia e se il cane è stato giudicato

sufficientemente rilassato.E) Le radiografie dovranno essere archiviate

in un archivio centralizzato.F) La diagnosi dovrà essere posta sulla

scorta di almeno una proiezione radiografica ventro-dorsale con le zampe

estese (posizione standard 1). Potrà essere analizzata anche una

seconda radiografia con le zampe flesse (posizione standard 2).G) La

radiografia dovrà avere una misura minima da contenere almeno entrambe

le anche ed entrambe le rotule.H) La qualità tecnica delle radiografie

dovrà consentire una diagnosi accurata dello stato delle anche.I) Se le

regole precedenti non sono rispettate integralmente le radiografie

dovranno essere respinte. J) Le radiografie dovrebbero essere

interpretate da un esperto accreditato o da un gruppo di lettori scelti

dal club di appartenenza del cane radiografato.K) Ogni centrale di

lettura nazionale dovrebbe consentire la possibilità di appello

rivolgendosi alla centrale di lettura del Comitato Scientifico della

FCI.

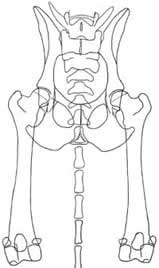

Radiografia dell'Anca

Descrizione delle classi di displasia

Queste

classi fanno riferimento ai cani di età compresa fra uno e due anni,

sulla scorta della valutazione della proiezione ad arti tesi:A) nessun

segno di displasia (GRADO A): la testa del femore e l’acetabolo sono

congruenti. Il margine acetabolare cranio-laterale appare netto e

leggermente arrotondato. La rima acetabolare è sottile ed uniforme.

L’angolo acetabolare secondo Norberg è di circa 105° o superiore.Nelle

anche giudicabili eccellenti il margine acetabolare cranio-laterale

include la testa del femore ancora di più in direzione latero-caudale.B)

anche quasi normali (GRADO B): la testa del femore e la cavità

acetabolare sono leggermente incongruenti e l’angolo secondo Norberg è

di circa 105°, oppure l’angolo di Norberg è inferiore a 105°, ma il

centro della testa del femore si trova medialmente rispetto al margine

acetabolare dorsale mentre la testa del femore e l’acetabolo sono

congruenti.C) leggera displasia dell’anca (GRADO C):la testa del femore e

l’acetabolo sono incongruenti, l’angolo secondo Norberg è di circa 100°

e/o sussiste un leggero appiattimento del margine cranio-laterale

dell’acetabolo. Sono presenti lievi irregolarità o leggeri segni di

artrosi a carico del margine acetabolare craniale, caudale o dorsale od

in corrispondenza del collo o della testa del femore.D) displasia di

grado medio (GRADO D): è presente un’incongruenza evidente tra testa del

femore e cavità acetabolare con sublussazione. L’angolo acetabolare

secondo Norberg è compreso tra 90 e 100°. Sono presenti segni riferibili

ad osteoartrosi ed è evidente l’appiattimento del margine acetabolare

cranio-laterale.E) displasia grave (GRADO E): sono presenti

modificazioni displastiche evidenti delle articolazioni coxo-femorali

quali lussazione o marcata sublussazione, l’angolo acetabolare secondo

Norberg è minore di 90°, c’è appiattimento del margini acetabolare

craniale, deformazione della testa del femore (testa a fungo,

appiattita) o altri segni di osteoartrosi.Questa classificazione deve

essere fatta sulla scorta del solo referto radiografico e deve essere il

più obiettiva possibile. Lo schema di classificazione può essere

adattato a cani più anziani tenendo in considerazione i segni secondari

di artrosi in relazione all’età del cane.Sono adatti alla riproduzione

solo i soggetti appartenenti alle tre categorie “a”, cioè normale (HD

A), quasi normale (HD B) ed ancora ammesso (HD C) quest’ultimo grado può

non essere ammesso per alcuni club di razza (es. doberman).

Grado di displasia : A-B-C-D-E-

Tratto da:

"DISPLASIE DI SVILUPPO DELL'ANCA E DEL GOMITO NEL BOVARO DEL BERNESE"

Tesi di laurea anno accademico 2000/2001 del dr. Mai Fiorenzo, che si ringrazia per la gentile concessione.

Come difendersi dalla displasia dell'anca

Considerato

che tutte le razze canine, di taglia media, grande e gigante, sono

potenzialmente portatrici di questa patologia, come si fa, se si vuole

acquistare un cane appartenente a queste categorie, ad evitare, o

meglio, a ridurre il rischio di comprare un cucciolo che un domani

potrebbe essere displasico?

I casi sono due: o si acquista un

cucciolo di età superiore ai 6 mesi già radiografato (come fanno quelli

che cercano cani molto pregiati per le esposizioni e la riproduzione)

scelta difficilmente praticabile e molto costosa; oppure si richiedono

cuccioli che vengono da allevamenti che utilizzano per la riproduzione

soggetti selezionati come esenti. Ovviamente, prima di tutto, bisogna

sapere se per la razza che c’interessa viene fatta selezione, per

esempio, se abbiamo deciso di comperare un Pastore Tedesco, un Labrador,

o un Bovaro del Bernese, questi sono sottoposti a selezione, se

decidiamo invece di comperare un Bulldog Inglese, questi assolutamente

non lo sono.

Come si capisce se un soggetto è stato selezionato?

Tutti

i soggetti ammessi alla riproduzione sono stati sottoposti ad un esame

radiografico ufficiale e presentano sul loro certificato genealogico un

timbro della centrale di lettura con la lettera “A” o comunque un

certificato rilasciato dalla F.C.I. (o da una società affiliata: in

Italia Ce.Le.Ma.Sche. e F.S.A.) che attesta l’avvenuto riconoscimento.

Ogni allevatore non ha difficoltà ad esibire i certificati dei genitori

dei cuccioli in vendita. Non è il caso di fidarsi di quegli allevatori

che dicono “non si preoccupi i cani sono a posto” o “glielo assicuro io,

in trent’anni che allevo non ho mai visto un cane displasico” (perché

se una cosa non la cerchi è sicuro che non la trovi); oppure esibiscono

certificati non ufficiali (anche se redatti da un veterinario). E’

sempre bene tener presente che non è il cucciolo di tre mesi che

acquistiamo che è esente da displasia, ma lo sono i suoi genitori, è

quindi può anche capitare che da due supercampioni possa, a volte,

nascere un cucciolo displasico e purtroppo l’allevatore non può saperlo

prima, ma può solo risarcirvi il cucciolo.

Come si fa a sapere che il soggetto scelto non è displasico?

Purtroppo

non è ancora possibile al momento della vendita (che di solito avviene a

2 o 3 mesi) capire se il soggetto in questione svilupperà, o meno, la

patologia. Non è in grado l’allevatore, non è in grado il veterinario, e

nemmeno l’acquirente. Per cui bisogna

portarsi casa il cane

tenendo ben presente che il cucciolo appartiene ad una razza

potenzialmente displasica. Diventa così indispensabile seguire le

indicazioni che l’allevatore da (a voce o per iscritto) per una buona

cura e manutenzione del cucciolo, specialmente attenendosi ai consigli

nutrizionali, per i quali va in ogni caso consultato anche un

Veterinario.

Una corretta nutrizione ed una corretta curva di

crescita consentono al cucciolo di limitare notevolmente l’aggravarsi

d’eventuali lesioni di cui potrebbe essere portatore.Per esempio: se un

cucciolo è geneticamente destinato ad avere un giudizio HD “C” (che lo

ammette lo stesso alla riproduzione), con una scorretta alimentazione,

peso eccessivo (specialmente nelle razze a rapido accrescimento), e

attività motoria inadeguata, il suo giudizio al momento della

determinazione ufficiale può essere “D” o peggiore, quindi essere

escluso dalla riproduzione.

Eseguire sempre una o più

radiografie di controllo durante la crescita del cane, qui è il Medico

Veterinario che deve indirizzarvi verso il più corretto modo di

procedere, in modo da venire a conoscenza il più precocemente possibile

di eventuali problemi, ed attuare le strategie più adatte al caso.

Generalmente la prassi è quella di eseguire la prima radiografia ad

un’età non inferiore ai 6 mesi, ma le forme più gravi possono essere

diagnosticate già all’età di 4 o addirittura di 3 mesi; è sempre bene

attrezzarsi per tempo.

Ho un cane displasico, adesso che faccio?

La

gestione di un cane displasico è un argomento delicato, ma non

drammatico, che va sempre trattato con il proprio Veterinario di fiducia

il quale potrà proporre le varie alternative terapeutiche a

disposizione a seconda della gravità della patologia, la razza,

l’attitudine, l’indole ed il valore del cane. Non dimeno vanno tenute in

considerazione la sensibilità e la disponibilità economica del

proprietario, anche perché certe volte vengono consigliati degli

interventi che possono superare di gran lunga il valore commerciale del

cane e non sempre sono indispensabili per garantire una vita

etologicamente soddisfacente al cane. Il consiglio che troppo spesso

viene dato: “che cosa le interessa del costo, tanto dopo si fa risarcire

dall’allevatore” non sempre, anzi raramente, ha maturato i frutti

sperati.

Vediamo ora per sommi capi quali sono le diverse opzioni terapeutiche:

1)Protesi

totale d’anca: si tratta della sostituzione in toto dell’articolazione

coxo-femprale; consiste nell’asportazione della testa del femore e

dell’escavazione dell’acetabolo. L’articolazione è sostituita con una

protesi in acciaio e teflon. Si può effettuare su tutti i soggetti,

anche con lesioni artrosiche gravi in stato avanzato. La funzionalità

dell’articolazione è completamente ripristinata ed il dolore è eliminato

totalmente. E’ un intervento praticato raramente in quanto necessita

un’altissima preparazione professionale, una eccellente dotazione

strumentale ed è di difficile gestione del periodo post operatorio, il

costo è molto elevato e frequenti sono i casi di danneggiamento della

protesi (il cane non conosce l’uso delle stampelle, e quando vede un

gatto non sta a pensare alle sue protesi).

2)Triplice

Osteotomia Pelvica: é un intervento complesso che ha come scopo

ristabilire la congruenza tra la testa del femore e la cavità

acetabolare stimolandone un accrescimento corretto dell’articolazione.

La tecnica prevede la resezione delle tre branche del coxale, in modo da

liberare l’acetabolo dai vincoli con il resto del bacino, facendolo

così ruotare in modo tale da ricoprire nuovamente la testa del femore,

in seguito l’acetabolo è stabilizzato nella sua nuova posizione da una

particolare placca con viti che lo collega alla branca iliaca, le altre

due branche (pubica ed ischiatica) si salderanno da sole in seguito . E’

l’intervento più praticato necessita di una alta preparazione

professionale, una buona dotazione strumentale, il postoperatorio non

presenta eccessive difficoltà gestionali. Tra le sue limitazioni

elenchiamo l’età del cane, si può fare solo su soggetti abbastanza

giovani, che non abbiano terminato lo sviluppo acetabolare, non

presentano alterazione morfologica della testa e dell’acetabolo tali da

precluderne la congruità, in fine non abbiano ancora sviluppato lesioni

artosiche secondarie. Anche in questo caso il costo dell’intervento può

essere un fattore limitante.

3)Tettoplastica

acerabolare: questo intervento (meno invasivo dei precedenti) ha come

scopo di allungare il margine dorsale dell’acetabolo in modo da fornire

un maggiore appoggio sulla testa del femore. Viene effettuato mediante

un prelievo di “listelli” ossei dall’ala dell’ileo che verranno infissi a

palizzata in alcuni fori predisposti sul margine acetabolare dorsale.

Da buoni risultati nel migliorare la deambulazione e diminuire il

dolore.

4)Sinfisiodesi pubica: questa tecnica si basa sul

principio di bloccare l’accrescimento del bacino a livello del della

sinfisi pubica, l’accrescimento mantenuto a livello della sinfisi sacro

iliaca provocherà una rotazione verso l’esterno del margine acetabolare

dorsale in modo da portarlo ad una maggiore copertura della testa del

femore. La tecnica da i migliori risultati se applicata su cani molto

giovani, 3-4 mesi al massimo, su cani più anziani i risultati sono

mediocri in virtù dell’ormai consolidato accrescimento del bacino,

inoltre è nuova ed i risultati sono ancora fonte di discussione nella

comunità scientifica.La particolarità di questa tecnica è che

l’intervento non lascia traccia sull’animale adulto ciò apre la porta

anche a considerazioni etico-professionali, in quanto è migliorativa del

giudizio finale del soggetto operato, il quale potrebbe anche essere

ammesso alla riproduzione non avendone le caratteristiche genotipiche.

5)Ostectomia

della testa del femore: prevede l’asportazione della testa del femore

allo scopo di alleviare il dolore dell’artrosi il cane anche senza teste

è in grado di camminare ugualmente, anche se con incedere non

perfettamente saldo, e condurre uno stile di vita più che accettabile.

E’ un intervento semplice e dai costi contenuti, si attua su quei cani

che presentano gravi problemi deambulatori legati al dolore

dell’articolazione. E’ l’intervento più praticato.

6)Pettineotomia:

è un reperto archeologico della chirurgia, si praticava quando parecchi

anni fa vi era la convinzione che una delle cause della displasia

dell’anca fosse una contrattura, o un mancato sviluppo del muscolo

pettineo (quel muscolo cordoniforme che sta al centro del piatto interno

della coscia). Con la sua resezione si riteneva di annullare una forza

che tendeva ad estrarre la testa del femore dall’acetabolo. Non è da

fare!

7)Terapia medica conservativa: non tutti i cani con

displasia dell’anca devono o possono per forza essere operati, molti

soggetti clinicamente manifesti, anche con gravi sintomi (deambulazione

ridotta, riluttanza a stare in piedi e al movimento), rispondono in modo

eccellente alla terapia con anti infiammatori non seroidei (FANS). In

medicina veterinaria, abbiamo ora a disposizione, nuove molecole con

elevata efficacia ed effetti collaterali ridotti al minimo (CARPROFEN e

MELOXICAM), che adiuvati da integratori alimentari di nuova concezione,

sono in grado di ridurre la sintomatologia algica ed in alcuni casi di

riparare le cartilagini distrutte durante le varie fasi del processo

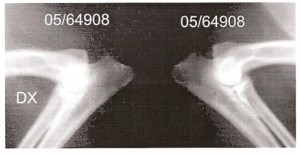

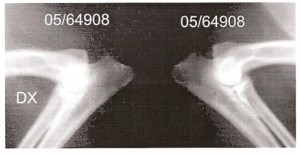

infiammatorio. Emblematico il caso di questo labrador che mi è stato

portato alla visita non più in grado di camminare giacché le anche,

entrambe lussate, gli provocavano grave dolore alla minima

manipolazione, la muscolatura ormai gravemente ipotrofica non garantiva

più la stazione quadrupedale. Con tre mesi di terapia antinfiammatoria e

condrotrofica, moderato esercizio fisico ed alimentazione equilibrata,

il cane pur dimostrando un peggioramento del quadro radiologico (già

disastroso all'inizio) ha riacquistato la funzionalità deambulatoria,

nel giro di un anno la capacità deambulatoria era tornata normale e cosi

anche il trofismo muscolare, potendo anche saltare su e giù dalla

macchina, fare le scale, e rincorrere la pallina. Tuttora sta facendo

una vita normale.

Radiografia delle anche di un Labrador Retriever con una situazione drammatica curata con scelte alternative

In

conclusione la displasia dell'anca è una patologia seria ma non

drammatica, complessa, di difficile eradicazione dalle razze canine che

colpisce (a meno che non si voglia snaturare la morfologia dei

soggetti). Gli Allevatori ed i Veterinari Ufficiali coalizzano il loro

sforzi per ridurne il più possibile l'incidenza nella popolazione. Chi

acquista un cane, deve essere conscio di questa situazione e a sua volta

collaborare con i primi nel fare progredire la ricerca nei confronti di

questa patologia. Ciò che frena maggiormente la ricerca è la scarsa

collaborazione degli acquirenti che cercano tutte le garanzie possibili

al momento dell'acquisto, ma poi si dimenticano di fare la loro parte

per ottenere previsioni sempre più attendibili.

Mi

spiego meglio: ogni allevatore quando vende un cucciolo, prega ed

implora l'acquirente di portarlo, alle età prestabilite, a fare i

controlli radiografici. Perché? perché il modo migliore per valutare un

riproduttore non è valutare solo le sue articolazioni, ma valutare il

numero più alto possibile dei suoi figli. Questo parametro si chiama

affidabilità riproduttiva ed è l'unico che da con certezza la capacità

riproduttiva di uno stallone. Più figli sono radiografati più affidabile

è il giudizio di quello stallone o quella fattrice. Se noi dobbiamo

scegliere da chi fare coprire la nostra cagna, per ottenere cuccioli

sicuramente non displasici, che stallone dobbiamo scegliere? uno

stallone con giudizio "A" che ha fatto cento figli e solo tre o quatto

sono stati radiografati ufficialmente con giudizio "A"; o uno stallone

con giudizio "B" che a fatto cento figli di cui novanta radiografati con

giudizio "B"? Io sceglierei il secondo che è il più affidabile.Questo

lo posso fare solo se i vari proprietari dei cuccioli di un determinato

stallone si sono presi la briga di fare le radiografie ufficiali. Il più

delle volte questo non capita e gli allevatori sono obbligati a coprire

con stalloni che non hanno il grado di attendibilità desiderato; perché

chi acquista il cane per la casa ed il giardino non s’interessa di

questi problemi, e di quel cane non sene sa più niente bello o brutto

che sia, salvo però ripresentarsi pieno di pretese se qualcosa non va.

Grado A Grado 0:0

Quindi per avere un cane non displasico le cose da fare sono essenzialmente tre:

1) Conoscere la patologia.

2) Affidarsi a professionisti seri e preparati.

3) Collaborare con loro per lo sviluppo della razza che tanto si ama, tanto da spendere tanti soldi per acquistare un esemplare.

.............. a, dimenticavo

4) Un po’ di cu..... fortuna, non guasta!